Schlagzeilen des Tages

-

31.12.2021 - Tag der Schweizer Qualitätsmedien

Aus «ästhetischen Gründen»: China erteilt Fussball-Nationalspielern Tätowierverbot

Die chinesische Regierung hat sämtlichen Fussball-Nationalspielern verboten, sich neue Tattoos stechen zu lassen.

Der Machtapparat in Peking will reine Haut bei seinen Kickern: Die chinesischen Fussball-Nationalspieler sollen nach dem Willen der Regierung ihre Tätowierungen entfernen lassen. Zudem ist es den Spielern ab sofort «strikt verboten», sich neue Tattoos stechen zu lassen, heisst es in einer Stellungnahme der nationalen Sportbehörde von Beginn der Woche.

Den U20-Nationalteams sei es zudem verboten, Nachwuchstalente mit Tätowierungen zu nominieren. Fussballspieler sollen anhand der neuen Regeln «ein positives Beispiel für die Gesellschaft» abgeben.

Der Grund für Messis Abwesenheit?

In der Vergangenheit haben die Nationalspieler ihre Tätowierungen bereits mit entsprechender Kleidung oder Bandagen verdeckt, um nicht mit der Kommunistischen Partei in Konflikt zu geraten.

Von Chinas Internetnutzern wurde die Massnahme vor allem zynisch kommentiert. «Jetzt habe ich endlich den Grund gefunden, warum Messi nicht beim chinesischen Nationalteam aufgestellt wird», schrieb ein Nutzer auf der Online-Plattform Weibo. Schreibt SRF.

Da gäbe es spannendere Clickbaiting-Vorkommnisse aus China, über die unser aller Zwangsgebühren-Qualitätsjournalismus-Medium berichten könnte. Um nur ein Thema zu nennen, das im Leutschenbachquartier sträflich vernachlässigt wird:

In China ist ein Sack Reis umgefallen!

Happy New Year und denken Sie bei der kommenden Abstimmung über das «Massnahmenpaket zugunsten der Medien vom 13. Februar 2022 kurz über den «Schweizer Qualitätsjournalismus» nach, bevor Sie ihr Kreuzchen machen. Für das Massnahmenpaket sind maximal 151 Millionen Franken vorgesehen.

-

30.12.2021 - Tag der österreichischesn Homoerotik

Der neue Chef von Kurz ist Paypal-Gründer und Trump-Fan

Am Donnerstag ist bekannt geworden, dass der ehemalige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz einen neuen Job antreten wird. Sein künftiger Arbeitgeber machte sich als Tech-Unternehmer einen Namen.

Österreichs Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz ist im Dezember von allen politischen Ämtern zurückgetreten. Gegen ihn läuft ein Verfahren wegen Verdachts auf Korruption. Wie am Donnerstag bekannt wurde, wechselt der 35-Jährige nun in die Privatwirtschaft.

Er tritt einen Managerposten in den USA an. Dort wird er im ersten Quartal 2022 als Global Strategist bei der Investment-Firma Thiel Capital beginnen. Das Jahressalär von Kurz soll deutlich über jenen 312’000 Euro liegen, die er brutto als Kanzler verdient hatte.

Thiel Capital gehört dem Tech-Unternehmer Peter Thiel. Der in Frankfurt am Main geborene 54-Jährige besitzt neben der deutschen auch die neuseeländische und die US-Staatsbürgerschaft. Thiel gründete 1998 gemeinsam mit dem heutigen Tesla-CEO Elon Musk den Bezahldienst Paypal und war der erste Investor von Facebook und Vorstandsvorsitzender von Palantir, ein US-amerikanischer Anbieter von Software und Dienstleistungen, der sich auf die Analyse grosser Datenmengen spezialisiert, und der immer wieder für Kontroversen sorgt. In den vergangenen Tagen war spekuliert worden, dass Kurz einen Posten bei Palantir antreten werde.

Kurz und Thiel kennen sich seit vielen Jahren

Kurz kennt den Milliardär Thiel seit vielen Jahren. Von der Münchner Sicherheitskonferenz 2017 – Kurz war damals Aussenminister – existiert sogar ein gemeinsames Foto. Kurz schrieb dazu auf Twitter: «Grossartig, dich kennengelernt zu haben. Danke für die Möglichkeit.» Kurz und Thiel sollen damals schon über die Digitalisierung gesprochen und sich danach nie aus den Augen verloren haben. Diese Vertrauensbasis dürfte Österreichs Ex-Kanzler nun dabei geholfen haben, nach dem Polit-Aus rasch den topdotierten Managerposten an der US-Westküste ergattert zu haben.

Kurz hat ein Faible für Kalifornien und seine Tech-Giganten. Er reiste wiederholt als Aussenminister und Kanzler an die Westküste der USA. Im Oktober wäre wieder ein Trip angestanden – durch die Politaffäre kam es nicht mehr dazu. Er ist ebenso geplatzt, wie eine Laudatio, die Kurz in Berlin auf Peter Thiel halten hätte sollen. Der Investor und Multi-Milliardär bekam dort den Frank-Schirrmacher-Preis verliehen.

Thiel war Berater von Donald Trump

Seit 2017 ist Thiel mit dem Finanzexperten Matt Danzeisen verheiratet. 2007 wurde er durch das US-Klatschblog «Gawker» als homosexuell geoutet. Im Prozess des ehemaligen Wrestlers Hulk Hogan gegen das Online-Portal übernahm er Hogans Anwaltskosten in Höhe von zehn Millionen Dollar. Gawker hatte ein Sexvideo von Hogan veröffentlicht und wurde zu einem Schadensersatz von 115 Millionen Dollar verurteilt. Infolgedessen ging «Gawker» pleite.

Im Wahlkampf 2016 spendete der Multimilliardär Thiel 1,25 Millionen Dollar an Donald Trump, und war später gar Berater des damaligen US-Präsidenten. Am 22. Juli 2016 hielt der Tech-Unternehmer auf dem Parteitag der Republikaner in Cleveland unter Applaus der Teilnehmenden eine Rede, in der er Trump als Retter der Nation präsentierte und sagte: «Ich bin stolz, homosexuell zu sein. Ich bin stolz, ein Republikaner zu sein. Vor allem bin ich stolz, Amerikaner zu sein!» Schreibt 20Minuten.

Ob der dreifache Ex-Kanzler Sebastian Kurz dem bekennenden Homosexuellen Thiel die 2'500 Schmuddelbilder zum Bewerbungsgespräch mitbrachte, ist nicht bekannt.

Erinnern wir uns: Die österreichische Korruptionsstaatsanwaltschaft stellte auf dem Diensthandy von Thomas Schmid, dem mächtigen Intimus von Kurz, schlüpfrige Chats («Ich liebe meinen Kanzler») und 2.500 Penisbilder sicher, was dann zum sogenannten «Beidl»-Skandal führte, mit dem die Entglorifizierung von Kurz begann.

«Im Taburaum der Homoerotik blühen offenbar neue Polit-Seilschaften, die von den Medien aus Angst vor dem Vorwurf der Homosexuellenfeindlichkeit geschont werden», schrieb das Online-Portal «Fuchsbriefe».

Da passt ja das Zitat von Willy Brandt zum seinerzeitigen Mauerfall wie die Faust aufs Auge: «Jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört». Auch wenn es sich im Falle von Sebastian Kurz um ein einen «Kanzlerfall» handelt.

-

29.12.2021 - Tag der Bundesrats-Tweets

Die Arbeit der Schweizer Regierung in Zahlen

Der Bundesrat hat noch nie so viele Geschäfte behandelt wie 2021. Jede 2. Medienkonferenz hatte Corona zum Thema.

• Sitzungen: 53

• Geschäfte 3085

• Medienkonferenzen 75

• Tweets 1430

Schreibt das Portal der Schweizer Regierung.

Statt dem Defätismus zu huldigen, sollten wir alle stolz sein auf unsere Regierung. 1'430 Tweets im Jahr 2021! Das muss man erst mal schaffen.

Das sind immerhin 3,917808219178082 Tweets pro Tag, Ihr unverbesserlichen Meckerer*innen, die Ihr stets ein Haar in der Suppe findet.

Da ist es doch mehr als nur verständlich, dass die Bundesverwaltung 2021 ein paar Tausend Leute zusätzlich einstellen musste.

Oder etwa nicht?

-

28.12.2021 - Tag des Russenklons

Luxuslimousine von Aurus: So fährt Präsident Wladimir Putin: Hier kommt der Russen-Rolls

Einmal eine echte Staatskarosse fahren: Ab sofort kann jeder die Limousine bestellen, in der auch Russlands Staatspräsident Wladimir Putin chauffiert wird. Und das sogar zum überschaubaren Tarif.

Senkrechter Frontgrill, glatte Felgen, schmale Scheinwerfer und irre Abmessungen – das muss ein Rolls-Royce Phantom sein. Sieht aber nur so aus: Denn der Aurus Senat läuft seit 2018 in Russland als Staatslimousine vom Band. Bei der Amtseinführung von Präsident Wladimir Putin wurde der Russen-Rolls erstmals präsentiert. Jetzt kann ihn jeder bestellen.

Seit 2012 trieb der russische Präsident das Projekt voran: Putin hatte genug von den altbackenen Zil-Limousinen, in denen sich schon sowjetische Machthaber über Jahrzehnte chauffieren liessen. Und auch vor Staatskarossen von Mercedes wollte er nicht länger posieren müssen. Als Chef der neuen Marke Aurus wurde Ex-Mercedes-Manager Gerhart Hilgert geholt, der sich mit Luxus auskennt. Das Moskauer Fahrzeuginstitut NAMI entwickelte mit Staatssubventionen die Modelle Senat mit 3,30 und Senat Limousine mit 4,30 Metern Radstand und Panzerung – in letzterem lässt sich seit 2018 Wladimir Putin fahren. Vor zwei Jahren schaute sich sogar Bundesrat Ignazio Cassis die Limousine am Genfer Autosalon genauer an.

Rolls made in Russland?

Die Inspirationen fürs Aussen und Innen holten sich die Aurus-Designer aber nicht bei Mercedes, sondern deutlich sichtbar im britischen Goodwood – bei Rolls-Royce. Die kurze Version des Senat mit 5,63 Metern Länge wirkt auf den ersten Blick wie der Phantom von Rolls-Royce. Und auch im Interieur haben Sitze, Vorhänge, Echtholz-Paneele und das Cockpit eher britischen Style. Technisch ist alles vom Feinsten: Digitale Instrumente, Flachbildschirme auf der Rückbank, gekühltes Barfach und ein ganzer Sack voll Assistenzsysteme gehören zur Ausstattung.

Elektroversion geplant

Beim Antrieb half Porsche auf die Sprünge: Unter der riesigen Haube liefert ein 4,4-Liter-V8 mit zwei Turboladern 598 PS; zusätzlich gibts eine Hybridisierung per 63 PS starkem Elektromotor, den Waffenhersteller Kalaschnikow zuliefert. Eine reine Elektroversion soll ebenso wie eine mit Brennstoffzelle schon in der Pipeline sein. Allerdings nur fürs Ausland – im riesigen Russland findet man zwar noch im hintersten Winkel eine konventionelle Tankstelle. Aber keine Ladesäulen oder Zapfanlagen für Wasserstoff.

Nachdem bisher nur Regierung und Kreml-Chef Aurus fahren durften, wird jetzt die Produktion hochgefahren: Bis zu 5000 Autos sollen pro Jahr vom Band laufen, davon 70 Prozent für den Export. Ausserdem sollen künftig weitere Modelle auf gleicher Plattform kommen – vor allem SUVs. Und der Preis für den Senat? Geradezu ein Schnäppchen mit ab rund 18 Mio. Rubel, umgerechnet rund 221'000 Franken. Denn ein Rolls-Royce Phantom schlägt mit mindestens einer halben Million Franken zu Buche. Schreibt Blick.

Wer es sich leisten kann, 221'000 Franken für ein Auto auszugeben, wird wohl eher das Original wählen. Die Mehrkosten von 279'000 Franken für das Prestige, das dem unverschämt geklonten Russenschlitten fehlt, sind in diesen Kreisen vernachlässigbar.

-

27.12.2021 - Tag der zugemüllten Städte

Österreichs Klimaschutzministerin Leonore Gewessler: 110 Millionen für Umstieg auf Mehrweg und Einwegpfand

Das Klimaschutzministerium fördert den Umstieg auf Mehrwegflaschen und Einwegpfand auf Plastikflaschen und Dosen mit 110 Millionen Euro. Beim geplanten Pfandsystem bekommen kleine Greißler 100 Prozent der Kosten für den Rückgabeautomaten ersetzt, kündigte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) an. Sie bezeichnet das Projekt, dessen Umsetzung sehr viel Überzeugungsarbeit und Gespräche erfordert habe, als Meilenstein.

Das neue Abfallwirtschaftsgesetz sieht vor, dass ab 2025 beim Kauf von Einweggetränkeverpackungen ein Pfand fällig wird, das die Kunden wieder zurückbekommen, sobald sie die Verpackung zurück in das Geschäft bringen. Schon ab 2024 kommt eine verbindliche Mehrwegquote schrittweise in die Geschäfte. Ab dann soll es in allen Supermärkten wiederbefüllbare Getränkegebinde geben. Ab 2024 wird es damit in allen Geschäften und auch in allen Kategorien Produkte in Mehrweg geben. Nicht nur beim Bier, sondern auch bei Säften, Mineralwasser oder Milch.

2,5 Milliarden Plastikflaschen jährlich

Jedes Jahr fallen in Österreich über 900.000 Tonnen Plastikmüll an. Rund 50.000 Tonnen davon sind nur Getränkeverpackungen. Das sind beinahe 2,5 Milliarden Flaschen und Dosen, die oft in der Natur landen. Die Kritik von Umweltschutzorganisationen, wonach die neuen Regelungen zu spät kommen, wies Gewessler zurück. Diese Zeit sei notwendig, um die benötigten Anlagen zu bauen und Automaten überall aufzustellen.

Die genauen Rahmenbedingungen werden im kommenden Jahr ausgearbeitet. Man müsse den Händlern die nötige Zeit geben, um umzustellen. So müssten beim Mehrweg Abfüllanlagen und Waschanlagen gebaut werden, die Logistik aufgebaut und umgestellt werden. Beim Pfand müssen die Supermärkte intern umstellen und teilweise umbauen. "Wir wollen die Zeit bestmöglich dazu nutzen, dass wir die Rahmenbedingungen sicherstellen, damit es vom Tag eins funktioniert." Derzeit hätte ein Großteil der Supermärkte überhaupt keine Infrastruktur für die Rücknahme, weil sie das bisher gar nicht gemacht haben. "Es ist eine große Systemumstellung."

Förderungen für Händler

Wichtig ist für Gewessler, dass die Händler bei der Umstellung unterstützt werden. Investitionen in den Bau oder die Erweiterung von Abfüll- und Waschanlagen für Mehrweggebinden und Normflaschen werden mit Fördersätzen von 40 bis 60 Prozent unterstützt. Diese Fördersätze sind die höchstmöglichen nach europäischem Beihilfenrecht und ihre Anwendung richtet sich nach der Unternehmensgröße – kleinere Unternehmen bekommen höhere Fördersätze.

Auch bei den Rückgabeautomaten für PET-Flaschen und Metalldosen im Lebensmitteleinzelhandel spielt die Unternehmensgröße eine wesentliche Rolle bei der Förderhöhe. Denn Kleinstunternehmer bekommen 100 Prozent der Kosten für den Rückgabeautomaten ersetzt. Größere Unternehmen bekommen 40 bis 60 Prozent an Förderung. Dieses Förderprogramm beginnt schon Mitte/Ende März 2022. Schreibt DER STANDARD.

Geht doch. Man muss es nur wollen.

Nicht nur das Klima wird Österreichs «Abfallwirtschaftsgesetz» begrüssen, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger in den von rot/grünen G(r)üselparteien regierten und dementsprechend zugemüllten Städten.

Bleibt die Hoffnung, dass solch ein Gesetz irgendwann auch in der Schweiz den Weg durchs Parlament bis hin zur Volksabstimmung finden wird. Die Zeit und das Stimmvolk sind mehr als reif dafür.

-

26.12.2021 - Tag der Talibanfische mit der Scharia

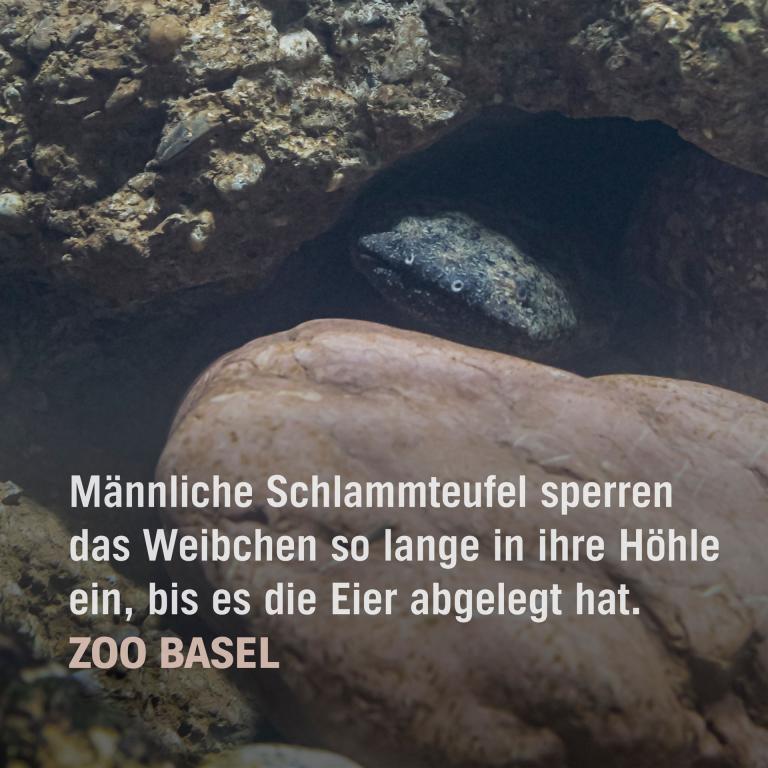

Männliche Schlammteufel sperren das Weibchen so lange in ihre Höhle ein, bis es die Eier abgelegt hat. Schreibt der Zoo Basel auf Facebook in einer Bildbotschaft.

Als Gleichstellungsbeauftragter des Luzerner Stadtpräsidenten Beat Züsli bin ich zutiefst schockiert. Wo bleibt der Aufschrei der Grünen Parteien? Wo die Sanktionen der EU gegen diese furchtbaren Machos? Hat sich die deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock im feinsten Denglisch (formerly known as «Matteneglisch») vor laufenden Kameras zu diesem drängenden Thema geäussert?

Nein! Hat sie nicht. Niemandem scheint das Wohl der Schlammteufelinnen am Herzen zu liegen. Und dies mitten in der Weihnachtszeit. Man stelle sich vor, das wäre vor etwas mehr als 2'000 Jahren in Betlehem passiert! Unvorstellbar, dass Josef seine Maria in einem Ziegenstall eingesperrt hätte.

Einmal mehr dürfen wir dankbar sein, dass es die SVP mit ihrer Ethikkommission ANUS gibt. ANUS-Präsident Lukas Reimann, Jurist und Nationalrat aus Wil SG, hat sich denn auch bereits positioniert:

«ANUS kann das frauenverachtende Verhalten dieser muslimischen Taliban-Fische nicht tolerieren. Wir setzen uns konsequent für die Rechte der muslimischen Frauen, Fische und Aquarien ein. So wie wir in der Schweiz Minarette und Burka mit je einer «Volchs»-Abstimmung gebodigt haben, werden wir auch die muslimischen Frauen der Schlammteufel von ihrer seelischen Pein erlösen. Jesus Christophorus, pardon, Jesus Christus hat uns schliesslich auch von der Erbsünde erlöst.»

Wenn das keine frohe Botschaft vom Herrliberg, pardon, aus Wil ist, was dann?

Um allfälligen Klagen vorzubeugen sei hier festgehalten, dass es sich bei diesem Beitrag um Satire handelt! Die Luzerner Staatsanwalt unterscheidet nicht zwischen subtiler und geschmackloser Satire. Rechtschreibfehler sind so oder so nicht strafbar.

Foto Zoo Basel

-

25.12.2021 - Tag des «grossen Propheten»

Manöver «Grosser Prophet»: Iran übt Angriff auf Israels Atomforschungszentrum

Zum Abschluss einer fünftägigen Militärübung hat die iranische Armee mehrere ballistische Raketen abgefeuert. Die Übung diene als Warnung an Israel, sagte Armeechef Mohammad Bagheri am Freitag im Staatsfernsehen. Teheran verfüge über "Hunderte Raketen, die ein Land zerstören können, das es wagen würde, den Iran anzugreifen", sagte Bagheri.

Auch der Chef der iranischen Revolutionsgarden, Hossein Salami, richtete sich mit einer Drohung an Israel. Das Manöver sei eine "ernste Warnung an die Vertreter des zionistischen Regimes", erklärte er. "Sollten sie den geringsten Fehler machen, werden wir ihnen die Hand abschneiden."

Auf einem Video der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim war zu sehen, wie Raketen und Drohnen starten und später ein Ziel treffen, das wie ein Nachbau des israelischen Atomforschungszentrums Dimona aussieht.

Die Militärübung "Großer Prophet" hatte am Montag in den Provinzen Bushehr, Hormozgan und Khuzestan begonnen, die alle am Persischen Golf liegen. Dass bei dem Manöver auch ballistische Raketen eingesetzt wurden, verurteilte am Freitag die britische Regierung scharf.

Ballistische Raketen seien eine "Bedrohung für die regionale und internationale Sicherheit", hieß es in einer Mitteilung des Außenministeriums in London. Ihr Einsatz sei ein "eklatanter Verstoß gegen die UN-Resolution 2231, die den Iran dazu verpflichtet, keinerlei Aktivitäten im Zusammenhang mit ballistischen Raketen zu unternehmen, die dazu geeignet sind, Atomwaffen zu transportieren".

Atomgespräche in Wien

Das Manöver erfolgte vor dem Hintergrund der derzeit laufenden Gespräche über eine Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens mit dem Iran in Wien. Die Verhandlungen gestalteten sich nach Angaben von Diplomaten zuletzt als äußerst schwierig, die US-Regierung bereitet sich nach eigenen Angaben bereits auf ein Scheitern der Verhandlungen vor.

Die USA waren 2018 aus dem vom damaligen Präsidenten Donald Trump als völlig unzulänglich kritisierten Atomabkommen ausgestiegen und hatten erneut massive Sanktionen gegen den Iran verhängt. Danach zog sich Teheran ebenfalls schrittweise aus der Vereinbarung zurück. Israel lehnt das internationale Atomabkommen mit dem Iran vehement ab. Die Bedrohung durch den Iran war auch Thema eines Treffens des israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett und dem nationalen Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, am vergangenen Mittwoch. Schreibt DER STANDARD.

Übung macht den Meister. Dieses geflügelte Wort trifft aber im Fall Araber vs. Israelis nicht zu. Schon bei den Sechstagekriegen im vergangenen Jahrhundert hatten 100 Millionen Araber den vier Millionen Israelis nichts entgegenzusetzen ausser grossmäuligen Ankündigungen.

Als Israel den ganzen Sinai erobert hatte und mit seiner schlagkräftigen Truppe vor Kairo stand, wussten auch die Söhne des «grossen Propheten», wo der Bartli den Most holt.

Sich bei kriegerischen Auseinandersetzungen mit Israel auf den «grossen Propheten» zu verlassen ist für die Araber (und Iraner) eine zum Scheitern verurteilte Strategie. Das wird auch immer so bleiben. Und das ist gut so.

-

24.12.2021 - Tag der singenden Wuchtbrummen

BEATRICE EGLI, YANN SOMMER, LARA GUT: Das sind die schönsten Schweizerinnen und Schweizer des Jahres

Die «Glückspost» hat auch dieses Jahr wieder die beeindruckendsten Schweizer Promis gekürt. An der Spitze stehen zwei Sport-Profis, die mit ihrem Talent und Charme überzeugen konnten. Schreibt 20Minuten.

Über Geschmack lässt sich bekannterweise streiten. Da kann es durchaus passieren, dass sogar eine singende Wuchtbrumme zum Schönheitsideal erklärt wird.

Zu hoffen bleibt allerdings, dass dieser Entscheid nicht auch noch dem Coronavirus zugeschrieben wird, das ja unsere Geschmackssinne beeinträchtigen soll.

-

23.12.2021 - Tag der Umerziehungs-Camps

Corona-Ausbruch in China: Harter, plötzlicher Lockdown für 13-Millionen-Metropole Xi'an

Nach einigen Dutzend Corona-Infektionen im chinesischen Xi'an sind massive Ausgangssperren für die 13 Millionen Bewohner der Metropole verhängt worden. Seit Mitternacht dürfen sie ihre Wohnungen nicht mehr verlassen, Ausnahmen gibt es kaum.

Harter und plötzlicher Lockdown in der chinesischen Stadt Xi'an. Nach einigen Dutzend Corona-Infektionen sind massive Ausgangssperren für die 13 Millionen Bewohner der Metropole verhängt worden. Seit Mitternacht dürfen sie ihre Wohnungen nicht mehr verlassen, Ausnahmen sind kaum erlaubt. Jede Familie kann ein Mitglied bestimmen, das alle zwei Tage einkaufen gehen darf, wie die Stadtregierung in ihrem Erlass mitteilte. Die Behörden meldeten am Donnerstag 63 lokale Infektionen. Der Ausbruch sei durch «importierte Fälle» ausgelöst worden, hiess es.

Ob es sich bei dem Virus um die neue Omikron-Variante handelt, wurde nicht mitgeteilt. Neben dem Lockdown in der Provinzhauptstadt von Shaanxi sollen auch millionenfache Corona-Tests dabei helfen, den Ausbruch einzudämmen. Infizierte und ihre engen Kontaktpersonen sollen ins Spital oder in Quarantäne gebracht, alle Übertragungswege unterbrochen werden. Schulen wurden geschlossen - ebenso Geschäfte, die nicht zwingend für die Versorgung notwendig sind. Auch Verkehrsverbindungen wurden weitgehend unterbrochen. Ein grosser Teil der Flüge nach Xi'an wurde gestrichen.

Mit derart rigiden Massnahmen hat China, das eine Null-Covid-Politik verfolgt, das Virus weitgehend in den Griff bekommen. Seit mehr als einem Jahr ist es um die Pandemielage in der Volksrepublik deutlich besser bestellt als in vielen anderen Ländern. Das tägliche Leben und die Wirtschaft haben sich längst normalisiert. Allerdings hat die ansteckendere Delta-Variante seit Herbst mehrere Ausbrüche verursacht. Und jetzt fürchten Verantwortliche die hochinfektiöse Omikron-Variante, die sich noch schneller ausbreitet. In sechs Wochen sollen in Peking die Olympischen Winterspiele beginnen. Schreibt Blick.

13 Millionen Chinesinnen und Chinesen von einer Minute auf die andere eingesperrt. Also rund fünf Millionen Menschen mehr als die gesamte Schweiz an Einwohnern hat, dürfen wegen 63 lokalen Coronavirus-Infektionen ihre Wohnung nicht mehr verlassen. Wer sich dagegen sträubt oder gar ein Trychler-Hömmli anzieht, wandert augenblicklich ins Umerziehungs-Camp. Die Uiguren können ein Lied davon singen.

Sowas schafft wirklich nur eine Diktatur. Die bisherige Bewältigung der Coronapandemie in China gibt den dortigen Machthabern allerdings recht.

Trotzdem sollten wir uns hierzulande glücklich schätzen, in einer Demokratie leben zu dürfen. Auch wenn wir dafür ein paar Tausend hirnverbrannte Trychler in Kauf nehmen müssen.

-

21.12.2021 - Tag der Linken und Netten mit ihren Haarwuchstabletten

Hongkonger boykottieren nach Reformen die Wahlen: Nur 30 Prozent stimmten über neues Parlament ab

Ziemlich genau zwei Jahre ist es her, da fanden in Hongkong die letzten freien Wahlen statt. Diese gewann das Demokratie-Lager sehr zum Ärger Pekings. Denn damit hatte auch die "schweigende Mitte" ihre Sympathie mit den jungen Demonstranten auf der Straße zum Ausdruck gebracht.

Am Wochenende haben die Hongkonger nun abermals gewählt, und zwar ihr Parlament. Was die Bewohner der chinesischen Sonderverwaltungszone von Wahlen mittlerweile halten, zeigt sich indirekt in der Wahlbeteiligung. Nur 30 Prozent der Wahlberechtigten gaben überhaupt ihre Stimme ab. Bei den Parlamentsjahren vor sechs Jahren waren es noch doppelt so viele gewesen. Viele haben nach dem "Nationalen Sicherheitsgesetz", das Peking im Juli 2020 verkündet hatte und welches de facto die Autonomie der Stadt beendete, keine Hoffnung mehr, dass demokratische Wahlen etwas verändern können.

Frei im westlichen Sinne waren die Wahlen zum Parlament, dem "Legislative Council", kurz "LegCo", allerdings noch nie – was Demokratieaktivisten immer wieder kritisierten. Nun aber kamen neue Regeln hinzu: Die LegCo ist von 70 auf 90 Sitze vergrößert worden, von denen dürfen aber nur 20 statt bisher 35 direkt gewählt werden. Die restlichen Sitze sind für Peking-freundliche Gruppen reserviert. Alle Kandidaten müssen zudem "Patrioten" im Sinne Pekings sein.

Carrie Lam, die Peking-freundliche Regierungschefin Hongkongs, verteidigte die Wahl: Eine hohe Wahlbeteiligung sei nicht das Ziel gewesen. Das "neue Wahlsystem habe reibungslos funktioniert".

Hohe Haftstrafen gegen Aktivisten

Erst vor einer Woche hatte ein Gericht in Hongkong hohe Haftstrafen gegen Demokratieaktivisten verhängt. Darunter befand sich auch der Medienunternehmer Jimmy Lai. Dessen regierungskritische Zeitung "Apple Daily" war im vergangenen Jahr eingestellt worden. Lai ist nun zu 14 Monaten Haft verurteilt worden, weil er eine Mahnwache für das Tiananmen-Massaker 1989 organisiert hatte. Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch verurteilten das Urteil als "kafkaeskes Gegenteil von Gerechtigkeit".

Das jährliche Gedenken an die Opfer des Massakers auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking war dieses Jahr erstmals von den Behörden in Hongkong verboten worden. Die Sonderverwaltungszone war bisher der einzige Ort innerhalb des Machtradius der Kommunistischen Partei Chinas gewesen, an dem dies noch möglich war. Auch diese Tatsache zeigt, wie ernst es dem Regime in Peking ist, die Autonomie der Stadt völlig zu beenden.

Ab 2014 hatten Studenten und Aktivisten immer wieder mehr Demokratie in der Sonderverwaltungszone gefordert. Die Proteste verliefen zum größten Teil friedlich, zu gewaltsamen Übergriffen aber kam es durch Polizei und von Peking organisierten Gegendemonstranten. Noch im Dezember 2019 zeigte sich die Bewegung siegessicher.

Wenige Wochen später erklärte die WHO das neue Sars-Cov2-Virus zur Pandemie. Demonstrationen waren von nun an verboten. Im Sommer folgte das Nationale Sicherheitsgesetz. Zahlreiche Aktivisten, darunter Joshua Wong, sitzen heute im Gefängnis oder wurden ins Exil gedrängt. Schreibt DER STANDARD.

Viel mehr als 30 Prozent Wahlbeteiligung hat auch die Vorzeigedemokratie Schweiz bei vielen Urnengängen nicht zu verzeichnen. Es sei denn, es geht wieder mal um vernachlässigbaren Chabis wie Minarette und Burkas.

Was mich an diesem Artikel aber wirklich schockiert, ist die Titelzeile. Ausgerechnet das linke Blatt DER STANDARD, Liebling aller Salonsozialisten Österreichs, Sprachrohr der NGOs und die Mutter aller Linken und Netten mit den unverzichtbaren Haarwuchstabletten, verlässt den Pfad der Tugend der ansonst beispiellos gepflegten Gendersprache: Nicht nur «Hongkonger» schwänzten die Wahlen. Auch die «Hongkongerinnen» glänzten durch Abwesenheit.

-

20.12.2021 - Tag der Druckerschwärze am Allerwertesten

Toilettenpapier wird laut Hersteller sehr viel teurer

Sie waren eines der begehrtesten Produkte in der Pandemie. Nun könnte sämtliches Hygienepapier bald 20 Prozent teurer werden. Laut Hersteller Essity seien die Rohstoffpreise „durch die Decke gegangen“, hinzukommen erhöhte Logistikpreise und -probleme.

Toilettenpapier, Taschen- und Küchentücher dürften deutlich teurer werden: Der große Hersteller von Hygienepapier Essity hat drastische Preiserhöhungen angekündigt. „Wir als Essity werden die Preise um insgesamt knapp 20 Prozent erhöhen müssen, um die Kostenentwicklung auszugleichen“, sagte der Chef des Konsumgütergeschäfts von Essity, Volker Zöller, dem Nachrichtenportal „T-Online“. „Was sich die letzten Wochen in unserer Branche getan hat, ist nicht mehr normal.“

Die Preiserhöhungen begründet der Konzern mit deutlich gestiegenen Rohstoff- und Energiepreisen. Besonders die Zellstoffpreise seien „durch die Decke gegangen“. Dazu kämen die momentanen Logistikprobleme.

„Die Logistikpreise haben sich zum Teil vervierfacht. Das hat die Lage zusätzlich verschärft“, sagte Zöller. „In den nächsten Monaten wird sich die Lage nicht entspannen. Preiserhöhungen sind daher unausweichlich.“

Man werde alsbald in Gespräche mit dem Handel eintreten, wenn nicht schon geschehen. „Mit den meisten Kunden haben wir offene Verträge, da können wir schneller reagieren. Doch auch langfristige Verträge müssen dringend angepasst werden“, betonte Zöller.

„Ich gehe davon aus, dass sich die Kostenentwicklung auch in den Regalpreisen widerspiegeln wird.“ Essity vertreibt Marken wie Zewa, Tempo und Tork. Schreibt DIE WELT.

Kacken wird teuer. Bald können sich nur noch die Reichen den täglichen Stuhlgang leisten.

Feiern nun die guten alten, selbst zugeschnittenen Papierschnipsel aus Zeitungspapier ein Revival?

Aber Vorsicht! BLIGG-Fötzeli hinterlassen meistens Druckerschwärze am Allerwertesten.

-

19.12.2021 - Tag der Flatterfeigen vom Herrliberg

Christoph Blocher: Eine neue Partei?

Es ist häufig so, dass Leute, die in einem einzigen Punkt einer Meinung sind, glauben, eine neue Partei gründen zu müssen. Und so lese ich, dass Gegner des Covid-Gesetzes genau das tun wollen.

Ich habe immer wieder Neugründungen von Parteien erlebt. Die Autopartei entstand aus der begreiflichen Unzufriedenheit von Bürgerlichen gegen eine weitverbreitete Verachtung des Autos und der Automobilisten. Aber mit diesem Thema allein konnte sich diese Partei auf die Dauer nicht halten. Sie ging in der SVP auf, weil diese die Anliegen der Autopartei auch ernst nahm.

Noch früher gab es die Republikaner und die Nationale Aktion. Ihnen ging es allein um das wichtige Problem der Überfremdung und der grossen Zuwanderung. Sobald andere Fragen kamen, war man uneinig. Weil die SVP bei der unkontrollierten Zuwanderung eine klare Linie vertrat und den Kampf für ein griffiges Ausländer- und Asylrecht führte, gingen die neuen Parteien praktisch unter.

Die Covid-Gesetz-Gegner operierten aus ganz verschiedener Optik: Es gab einige, denen ging es um grundsätzliche Werte wie Freiheit, Abneigung gegen obrigkeitlichen Zwang und Staatsdiktat. Genau dies waren die Gründe, weshalb die SVP ihre Nein-Parole beschloss. Andere Gründe hatten esoterische Linke, ganz grundsätzliche Impfgegner, Gegner der Schulmedizin und viele andere. Wenn die Pandemie und die Impfstreitigkeiten einmal vorbei sind, werden sie sich unmöglich zusammenfinden. Eine heterogene neue Ein-Themen-Partei nützt auch wenig.

Es wäre besser, diejenige Partei zu stärken, die bei allen Themen für eine sichere Zukunft in Freiheit kämpft. Und dies nicht nur beim Covid-Gesetz, sondern auch bei der Bekämpfung der künftigen Stromknappheit, der Sicherung unserer Lebensgrundlagen, für die einheimischen Arbeitsplätze, oder beim Einsatz für weniger Steuern, Abgaben und Gebühren und und und... Schreibt Christoph Blocher in der «Verlegerkolumne» seiner Gratiszeitungen.

Scheint, als ob dem SVP-Feldmarschall vom Herrliberg die Hämorrhoiden flattern. Könnte ja durchaus passieren, dass seine «Trychler»-Truppe bei kommenden Wahlen ihr Kreuzchen auf dem Stimmzettel nicht mehr bei der SVP macht, sondern bei der neuen «Freiheitspartei». Querulanten sind in der Regel nicht unbedingt zuverlässig und richten ihre Fahnen nach dem Wind. Das weiss auch Blocher.

Und buhlt entsprechend bereits um die schwarzen Schafe der Hirnverbrannten und Abtrünnigen für seine SVP: «Es wäre besser, diejenige Partei zu stärken, die bei allen Themen für eine sichere Zukunft in Freiheit kämpft.»

Dass solche Neugründungen von Parteien, die – monothematisch ausgerichtet – einzig und allein der Obstruktion dienen, in der Regel keine nennenswerte Zukunft haben, beschreibt der «Verleger» absolut richtig.

Die Vollpfosten der esoterisch angehauchten Meute der Verschwörungstheoretiker*innen und Coronaleugner*innen bis zu den Impfgegnern*innen dem linken Spektrum zuzuordnen, ist allerdings eine infantile wenn nicht gar senile Einschätzung des Gesalbten vom Herrliberg.

Vermutlich Blochers üblichem Reflex geschuldet, wonach alle, die nicht zu hundert Prozent seiner Meinung sind, politisch links stehen.

Reflexe und Hämorrhoiden haben eine Gemeinsamkeit: «Irgendwann bekommt sie jedes Arschloch», wie schon der grossartige Billy Wilder treffend die Flatterfeigen beschrieben hat.

Warum Hämorrhoiden im Volksmund allerdings als Flatterfeigen bezeichnet werden, ist umstritten. Eine These besagt, dass sie in der frühgeschichtlichen Zeit der Menschheit mit Feigen medizinal behandelt wurden, eine andere will wissen, dass sie wie das Blatt eines Feigenbaums flattern sollen.

Womit auch diese brennende Frage der Menschheit ein für allemal geklärt wäre.

-

18.12.2021 - Tag der Krypto-Tulpenblase

Bitcoin schwächelt: Banges Warten auf den nächsten Crash

Eigentlich hätte das Kryptojahr mit Feierlaune enden sollen. Nach 2013 und 2017 war auch in diesem Jahr mit einem Kursfeuerwerk gegen Jahresende gerechnet worden. Denn in den vorangegangenen Zyklen schlug sich Bitcoin immer im Jahr nach dem sogenannten "Bitcoin Halving" besonders gut. Darunter versteht man die Halbierung der Bitcoins, die in einem bestimmten Zeitraum produziert werden können. Das geschieht alle vier Jahre und sorgt dafür, dass Bitcoin über Jahre und Jahrzehnte ein immer rareres digitales Gut wird.

Rallye – Crash – Rallye

Nach einer enormen Preisrallye, die von vergangenem November bis diesen Mai andauerte, folgte ein erster Crash. Nach dem neuerlichen Anstieg auf knapp 70.000 Dollar am 10. November geht es seither steil bergab. Auch am Freitag gab der Bitcoin-Preis weiter auf 45.500 Dollar nach, der Rest des Kryptomarkts inklusive großer Coins wie Ethereum, Solana und Cardano zeigte sich mit einem Minus von zwischenzeitlich acht bis zehn Prozent ebenfalls tiefrot.

Die negative Preisentwicklung der vergangenen Wochen spiegelt sich auch im Sentiment der Kryptoanleger wider. Der berühmt-berüchtigte "Fear & Greed Index", ein Online-Tool, das die Angst bzw. die Gier auf Basis von Social Media, Nachrichten und anderen Quellen misst, zeigte am Freitag den niedrigen Wert von 23 an. Übersetzt in Worte bedeutet diese niedrige Zahl: "extreme Angst". Die Furcht, dass Bitcoin vor dem nächsten kapitalen Absturz steht und damit vielleicht ein längerer Abwärtstrend eingeläutet werden könnte, ist also definitiv da.

Bestand auf Kryptobörsen nimmt ab

Diverse Kenner der Kryptoszene vermuten allerdings, dass der Vier-Jahre-Zyklus aus mehreren Gründen verworfen werden kann bzw. die Wellen, mit denen Bitcoin im Großen nach oben steigt und dann wieder zusammenfällt, länger dauern. Gegen einen unmittelbaren Totalcrash spricht auch, dass auf den großen Kryptobörsen der Bitcoin-Bestand abnimmt.

Das wird so gedeutet, dass finanzkräftige Käufer den niedrigeren Preis derzeit eher ausnützen, nachkaufen und diese Bitcoin in sichere externe Wallets fernab von Kryptobörsen verstauen. Im Mai etwa war auf den Börsen ein Zufluss an Bitcoin zu vermerken, bevor der Preis von über 60.000 Dollar auf 30.000 Dollar crashte – eben weil viele Großinvestoren verkauften. Da dies jetzt anders ist, glauben viele in der Kryptoszene, dass die derzeitige Schwäche nur vorübergehend sein wird.

Einen Strich durch die Rechnung könnten allerdings externe Faktoren machen. So sorgt die Angst vor der Corona-Variante Omikron auch an den Börsen für Nervosität. Dazu kommen die Entscheidungen der US-Notenbank Fed sowie neue Regulierungsankündigungen hinsichtlich des Kryptomarkts. Nicht alles davon scheint negativ für Bitcoin und andere digitale Assets. Für die anvisierten 100.000 Dollar bis Jahresende dürfte es für Bitcoin aber zeitlich knapp werden. Schreibt DER STANDARD.

Warum nur erinnern mich die unsäglichen daily news unbedarfter Bullshit-Agenturen über die Berg- und Talfahrten der Kryptowährung «Bitcoin» an den ersten Börsencrash der Weltgeschichte, ausgelöst durch die Tulpenblase?

-

17.12.2021 - Tag der gespaltenen Gesellschaft

Finanzminister Maurer übt Kritik am Covid-Management des Bundesrats: «Es gibt Dinge, die man in diesem Land nicht mehr laut sagen darf»

Bundesrat Ueli Maurer blickt besorgt auf die Verschuldung und Spaltung des Landes durch die Covid-Krise. Er fordert mehr gegenseitiges Verständnis und wieder mehr Mut, Probleme anzugehen – und übt Kritik am eigenen Regierungsgremium.

Bundesrat Ueli Maurer (71) zeigt sich besorgt über den Zustand des Landes. Die Covid-Pandemie treffe die Schweiz im Herzen. Insbesondere mit der Spaltung des Landes bekundet der Bundesrat Mühe. Im «Weltwoche Daily»-Gespräch mit Verleger und SVP-Nationalrat Roger Köppel (56) plaudert Maurer dazu aus dem Nähkästchen. Ausgerechnet am Tag, bevor der Bundesrat am Freitag neue Corona-Massnahmen bekannt gibt. Maurer wundert sich über das Corona-Krisenmanagement des Bundesrats, ohne den zuständigen Gesundheitsminister Alain Berset beim Namen zu nennen.

Maurer wird von Parteikollege Köppel vertraulich geduzt und in der Wandelhalle des Bundeshauses erst auf sein Finanzamt angesprochen. Die Schweiz habe «noch nie in so kurzer Zeit so viele Schulden gemacht, auch im Zweiten Weltkrieg nicht», sagt der Finanzminister. Doch das nehme «niemand ernst». Diese «gewisse Sorglosigkeit im Umgang mit der Verschuldung» beschäftigt Maurer. 35 Milliarden Franken betrage die neue Schuldenlast der Schweiz. Dafür sollen über die nächsten 12 Jahre jährlich etwa drei Milliarden zurückbezahlt werden, etwa drei Prozent des Budgets von 80 Milliarden – «damit wir wieder robust sind für die nächste Krise». Doch man wolle das «Geld weiter ausgeben für Konsum, und das ist falsch», sagt Maurer.

Schnell finden die beiden Herren zum Chefthema, der Corona-Politik des Bundesrates. Im Trychler-Hemd abgebildet zu werden, hatte den Zürcher Bundesrat ja auch zahlreichen Rückmeldungen beschert. Untergraben tut Maurer das Kollegialitätsprinzip nicht, doch er wählt deutliche Worte: «Was mich beschäftigt: Es gibt Dinge, die man in diesem Land nicht mehr laut sagen kann, nicht mehr laut sagen darf. Man wird sofort in eine Ecke gedrängt. Das passiert mir als Bundesrat, und das passiert Tausenden, Zehntausenden von Leuten auch.»

«Schade für die Schweiz»

Das sei für die Schweiz «sehr gefährlich, wenn man in einer Demokratie nicht mehr sagen darf, was man denkt. Dann ist die Meinungsfreiheit eingeschränkt, und das ist vielleicht die grösste Gefahr dieser Krise, die wir jetzt erleben. Sofort jemanden in eine Ecke zu drängen.» Maurer pocht auf Verständnis und gegenseitigen Respekt. Geimpfte und Ungeimpfte: Alle würden den gleichen Respekt verdienen. «Diese Selbstverständlichkeit wird infrage gestellt», sagt Maurer, «und das ist schade für die Schweiz.»

Ob er sich fürs Jahr 2022 zum Vorsatz genommen habe, jetzt Klartext zu reden, fragt Köppel. «Ich spreche Klartext im Bundesrat, das ist auch mein Gremium», sagt Maurer. Er halte es für wichtig, dass die Schweiz im kommenden Jahr zu einer «offenen Gesprächskultur findet. Dass man wieder sagen darf, was man denkt».

Er erlebe das in seinem Umfeld sehr oft, dass «Leute sich nicht mehr getrauen, dass sie sich vom Staat abkapseln, den Staat nicht mehr ernst nehmen. Das ist das Gefährlichste, das uns passieren kann. Alle würden gebührenden Respekt verdienen». Man könne eine andere Meinung haben, aber sie in eine Ecke zu stellen, das gefährde die Demokratie.

Kritik an Covid-Management des Bundesrats

Roger Köppel schneidet die Spitalbettenkapazitäten an. «Es wird erstaunlicherweise wenig darüber gesprochen. Wir befinden uns in einer Art Kriegsfall mit dem Virus, wird gesagt, da muss die Schweiz doch aufrüsten», meint der Nationalrat.

Der Bundesrat habe in dieser Covid-Krise «alles geregelt», sagt Maurer, «nur die Spitalbetten nicht. In dieser Zeit würde eine Reserve gebraucht. Das müsse im Bundesrat noch diskutiert werden: Wir schreiben offenbar vor, wie viele Personen einer Familie zusammen Weihnachten feiern dürfen, aber zu den Spitalbetten machen wir nichts. Wir bräuchten eine Reserve, um die Spitzen aufzufangen. Die Feuerwehr muss bereit sein – es brennt im Gesundheitswesen, aber wir sind offensichtlich nicht in der Lage, etwas zu unternehmen.»

Maurer: «Um diese Frage hat sich der Bundesrat immer gedrückt. Das ist auch im Gesetz nicht vorgesehen, auch jetzt nicht.» Dabei gehe es der Schweiz noch immer «gut»: «Wir sind satt, sozusagen, wir sind nicht mehr bereit, auf Sonderfälle zu reagieren. Wir sind unflexibel geworden. Risiken schalten wir aus. Risiken, die wir nicht wollen, die schalten wir aus. Wir müssen wieder risikobasiert werden.»

Maurer wünscht sich «mehr Mut»

Maurer fordert, dass Menschen «sich wieder damit abfinden müssen, dass Dinge passieren, die wir nicht beeinflussen können, die wir nicht voraussehen. Darauf müssen wir uns flexibler einstellen.» Maurer wünscht sich auch «mehr Mut», auf solche Vorkommnisse zu reagieren. Schreibt unser aller Bligg.

Bundesrat Maurer hat sicher in Vielem recht, was er dem Maschinengewehr Gottes, sprich der rhetorischen Massenvernichtungswaffe von Jesus Christophorus Blocher ins Notizbüchlein plapperte. Apostel «Roscheeee» Köppel verewigt denn auch die Gedanken des Schweizer Finanzministers im Trychler-Hömmli befehlsgemäss und prompt in der neuen Bibel des Allerheiligsten vom Herrliberg, genannt «DIE WELTWOCHE».

Nach meiner subjektiven Meinung hat Ueli Maurer als Schweizer Finanzminister während der Pandemie keinen schlechten Job gemacht. Er könnte sich eigentlich zurücklehnen und die kommenden Festtage geniessen. Er hat in herausfordernden Zeiten getan, was er tun musste.

Dass er aber immer wieder in die alten Reflexe als ehemaliger SVP-Parteipräsident zurückfällt, ist schade und wird seiner Leistung als Bundesrat nicht gerecht. Ausgesprochen dumm und frei von jeglichen Geschichtskenntnissen sind seine Äusserungen bezüglich Spaltung der Schweizer Bevölkerung. Da überschätzt er die tatsächliche Bedeutung der SVP-Spezialtruppe der Trychler in der Schweizer Gesellschaft gewaltig. Sowohl in Bezug auf die intellektuellen Fähigkeiten der esoterischen Seuchenvögel wie auch deren Mannschaftsstärke.

Je nach Lage der politischen, wirtschaftlichen, religiösen oder gesellschaftlichen Verhältnisse war die Schweiz seit ihrem Bestehen schon immer gespalten in divergierende Gruppen. Bundesrat Maurer – und notabene auch die heutzutage leider etwas unbedarften Journalisten*innen – sollten vielleicht einmal ein Gespräch mit meinem wandelnden Geschichtslexikon Res Kaderli führen. Das würde ihr Wissen über die Schweizer Geschichte und warum sich die Eidgenossen seit jeher die Köpfe einschlugen enorm beflügeln.

Auch wenn heute die lautstarken Schlachten verbal und in den Echokammern des Internets und sinnbefreiten Demonstrationen in Schweizer Städten mit Trychel-Klängen und absurden Schlagworten wie «Freiheit» geführt werden, erinnere selbst ich mich an Szenen aus meiner Kindheit, wie tief die politischen Gräben auch damals zwischen den «roten» und «schwarzen» Familien das Dorf durchzogen, wenn gerade Wahlen anstanden. Ganz zu schweigen von den religiösen Diskrepanzen zwischen Katholiken und Protestanten.

Wir täten gut daran, unsere Zeit nicht mit dämlichen Clickbaiting-Artikeln über die «Spaltung der Gesellschaft» zu verplempern. Geschätzte 4'000 Querulanten in lächerlichen Hemden spalten keine Gesellschaft.

Auch wenn Coca Cola, das «Playboy»-Magazin und die F/A-18-Bomber aus den USA nicht schlecht waren, sollten wir uns hüten, jetzt auch noch die medialen Bullshit-Schlagwörter vom westlichen Hegemon zu übernehmen.

-

16.12.2021 - Tag des Altruismus

Weltärztechef kritisiert: Impfstoff-Hersteller sollen weniger verdienen

Der Chef des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery, fordert, dass die Gewinne von Impfstoffherstellern begrenzt werden sollen.

Der Chef des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery (69), spricht sich laut einem Medienbericht für die Begrenzung der Gewinne von Impfstoff-Herstellern aus.

Biontech habe 375 Millionen Euro vom deutschen Staat bekommen für die Entwicklung eines Impfstoffes, sagt Montgomery dem Sender RTL einer redaktionellen Fassung zufolge. Dann habe der Konzern in den ersten neun Monaten des Jahres einen Gewinn von sieben Milliarden Euro ausgewiesen.

«Hier bin ich schon dafür, dass man die Gewinne mit staatlichen Massnahmen beschränkt oder aber das Geld nutzt, um damit Impfstoff zu kaufen für die armen Menschen in der Welt», sagte Montgomery. Schreibt Blick.

Lieber Doktor Frank-Ulrich Montgomery, der Sie Chefarzt des Weltärztebundes sind: Ihre hehre Kritik ist nobel und ehrt Sie. Allerdings sollten Sie zur Kenntnis nehmen, dass der Kommunismus gescheitert ist und selbst im kommunistischen China nur noch als Schimäre besteht. Rückt doch im Land des Lächelns unter Führung der KP China beinahe täglich ein neuer Milliardär in die «Hall of Fame» der Superreichen auf.

Sollten die globalen Pharmafirmen zu dem von Ihnen geforderten Altruismus staatlich gezwungen werden, gibt es für die von Ihnen vertretene Klientel der Ärzte quasi von einem Tag auf den anderen keine Pillen, Impfstoffe oder gar Chemotherapien mehr zur Behandlung von Patienten.

Ob das Ihre Kollegen schätzen würden, die an den Pharma-Produkten teilweise exorbitant mitverdienen, darf bezweifelt werden. Ganz abgesehen vom weltweiten Massensterben.

Von Doktor zu Doktor: Lieber Herr Montgomery, die Wirtschaft hat noch nie nach dem Mutter Theresa-Prinzip funktioniert. Und das wird sie auch nie.

-

15.12.2021 - Tag der Zofinger Cleverness im Umgang mit Zahlen

Finanzielle Punktlandung beim Entwässerungsplan für das Mühlethal

Der behördenverbindliche Generelle Entwässerungsplan (GEP) zeigt auf, wie das Abwasser abzuleiten ist und die Gewässer geschützt werden können.

In den vergangenen Jahren wurde der GEP des Zofinger Ortsteils Mühlethal aus dem Jahr 2002 mit der Erarbeitung des GEP der 2. Generation auf den neuesten Stand gebracht. Die in diesem Zusammenhang durchgeführten Zustandsprüfungen des Abwassernetzes zeigen, dass sich das öffentliche Abwassernetz dank der Investitionen der vergangenen Jahre grundsätzlich in einem guten Zustand befindet.

Nun liegt die Abrechnung für das Projekt mit budgetierten Bruttokosten von CHF 290'000 vor. Dabei zeigt sich eine Kreditunterschreitung von 1,7 Prozent oder knapp CHF 5'000. Der Kanton hat sich erwartungsgemäss an den GEP-Kosten mit CHF 41'000 beteiligt. Schreibt die Stadt Zofingen in ihrem Newsletter.

Während es die Stadt Luzern schafft, den Budgetrahmen für die Wahlkampagne «Autofreie Bahnhofstrasse» dermassen zu überziehen, dass die Kosten letztendlich unvorstellbare 1,6 Millionen Franken laut Luzerner SVP betragen, glänzt die Stadt Zofingen stets mit Kreditunterschreitungen. Wie macht sie das?

Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Entweder hat die Stadt Zofingen ein knallhartes Kostenmanagement oder sie kalkuliert von allem Anfang an zu hoch, so dass stets eine Kostenunterschreitung vermeldet werden kann. Beide Varianten sind clever und beruhigen die Gemüter der Steuerzahler*innen der Stadt Zofingen. Ausserdem hält man sich damit die aufmüpfige SVP vom Leibe.

-

14.12.2021 - Tag der Roadmap

Schweiz und China verabschieden Roadmap

Am 13. Dezember 2021 führte das SECO unter Leitung von Boris Zürcher, Leiter der Direktion für Arbeit, einen tripartiten Dialog mit dem chinesischen Ministerium für Humanressourcen und soziale Sicherheit (MoHRSS) durch. Die tripartiten Delegationen tauschten sich per Videokonferenz aus und unterzeichneten eine Roadmap zur Vertiefung der Zusammenarbeit in Arbeits- und Beschäftigungsfragen und diskutierten die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeitswelt. Die Schweiz drückte ihre tiefe Besorgnis über Berichte von Verletzungen der grundlegenden Rechte bei der Arbeit in Xinjiang aus.

Anlässlich des Treffens unterzeichneten Boris Zürcher und der chinesische Generaldirektor Hao Bin eine Roadmap zur Vertiefung der bilateralen Zusammenarbeit in Arbeits- und Beschäftigungsfragen, insbesondere zur Förderung der Sozialpartnerschaft und mehr und besseren Arbeitsplätzen im Rahmen der Digitalisierung der Arbeitswelt und Erholung von der Covid-19 Pandemie. Die Unterzeichnung stellt einen Meilenstein in der langjährigen Zusammenarbeit dar, die auf einer Absichtserklärung von 2011 basiert.

Die Schweiz und China tauschten Erfahrungen im Bereich neuer Arbeitsformen und der wachsenden Nachfrage nach hochqualifizierten Arbeitskräften aufgrund der Digitalisierung der Arbeitswelt aus. Die Schweiz drückte ihre Besorgnis über Berichte von willkürlichen Internierungen und Zwangsarbeit in Xinjiang aus und forderte China dazu auf, die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit als Mitgliedstaat der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) zu respektieren und die Kernübereinkommen Nr. 29 und 105 der IAO zur Zwangsarbeit zu ratifizieren. Die Vertreter der Schweizer Sozialpartner unterstützten diese Forderung und teilten ihre Bedenken. Schreibt das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO in seiner Medienmitteilung.

Die «Roadmap» ist ein seit Anfang der 2000er Jahre auch im deutschen Sprachraum verbreiteter Anglizismus, der in manchen Milieus – insbesondere in Wirtschaft, Politik und Medien – gerne als Synonym für eine Strategie oder einen Projektplan verwendet wird. Aus dem Englischen übersetzt bedeutet der Begriff wörtlich Strassenkarte. Im Rechtschreibduden ist er seit der Ausgabe 2004 aufgeführt. Schreibt Wikipedia.

Was will uns Wikipedia mit der Erklärung über die Bedeutung des Wortes «Roadmap» sagen? Wer keine Strategie hat, seinem Gegenüber aber den Pelz waschen will ohne ihn nass zu machen, nennt die angeblichen Leviten «Roadmap».

Es ist ja auch putzig, wenn die Schweiz im Kreise der hehren westlichen Wertegemeinschaft ihre «tiefe» Besorgnis über die eingesperrten Muslime*innen im Uiguren-Camp in Xinjiang gegenüber dem chinesischen Ministerium für Humanressourcen und soziale Sicherheit (MoHRSS) zum Ausdruck bringt.

Wetten, dass Boris Zürcher mit den Augen geblinzelt hat, während er seinem chinesischen Gegenüber die «Schweizer Besorgnis» – vermutlich in einem einzigen Satz – nebenbei erwähnte.

Wohlwissend, dass die Schweiz gemessen an der Einwohnerzahl nicht mal eine grössere Stadt in China repräsentieren würde, wird der chinesische Generaldirektor Hao Bin wohl verständnisvoll gelächelt haben.

Zurückblinzeln geht ja bei Chinesen nicht. Ein Ding der Unmöglichkeit mit asiatischen «Schlitzaugen», wie schon der ehemalige EU-Kommissar Günther Oettinger in seiner «Schlitzaugen-Rede» im Jahr 2016 feststellte, für die er sich anschliessend auf Druck aus Peking gebührend entschuldigen musste.

Unabhängig von Einwohnerzahlen und «Schlitzaugen» weiss Hao Bin ganz genau, wer von wem abhängig ist und ohne chinesische Hilfe nicht mal einen PC starten kann, geschweige denn in der Lage ist, eine Kolumne beim Artillerie-Verein Zofingen digital zu veröffentlichen.

Dass die Bürgerinnen und Bürger der Weltmacht nicht mit den Augen blinzeln können, ist unter diesen Voraussetzungen vernachlässigbar. Alles klar? Ni Hao.

-

13.12.2021 - Tag der Superreichen und der Werftarbeiter

Luxus in der Pandemie: Markt für Superjachten verzeichnet Rekordzuwachs

Corona hat unter den Reichen die Sehnsucht nach luxuriösen Rückzugsorten befeuert. Und welches Domizil würde sich dafür besser eignen als eine Superjacht? Die Auftragsbücher bersten.

An den noblen Küstenabschnitten dieser Welt gibt es wohl kaum etwas Auffälligeres als Superjachten. Auftragszahlen, Preise und die Namen der Besitzer werden dagegen mit umso größerer Entschiedenheit verschwiegen. Gleichwohl gelangen immer wieder ein paar Daten an die Öffentlichkeit. Bislang zum Beispiel berichteten Brancheninsider immer wieder, dass die Coronapandemie die weltweite Nachfrage nach diesen schwimmenden Palästen regelrecht befeuert habe. Doch nur wenige können sich so recht vorstellen, wie so ein Boom aussieht, in einem Segment, das allenfalls für die oberen Zehntausend dieser Welt reserviert ist.

Jetzt liefern die Zahlen der neuesten Ausgabe des Global Order Book von »Boat International« aus der der »Guardian« zitiert, einen der wenigen konkreteren Einblicke. Danach erreichte die Zahl der Schiffe, die sich weltweit im Bau oder in Auftrag befinden, 2021 einen neuen Rekordstand: Insgesamt sind es mehr als 1200 Superjachten – ein Anstieg von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

»Der Markt war noch nie so in Bewegung«, zitiert der »Guardian« Will Christie, der nach eigenen Angaben seit mehr als 20 Jahren wohlhabende Interessenten mit spezialisierten Werften zusammenbringt. »Viele Leute schätzen in Zeiten der Pandemie die zusätzliche Sicherheit auf einer Jacht fernab der Massen. Das Internet und die Technologien zum sicheren Austausch von Daten ermöglichen ihnen dabei, von jedem Ort der Welt aus zu arbeiten.«

Inzwischen hat sich dem Bericht zufolge sogar ein reger Markt für Kapazitäten in den Werften entwickelt. Laut Christie seien die Auftragsbücher der Branche in der Regel bis 2025 voll – und die Nochreicheren (und Ungeduldigeren) würden hohe Prämien ausloben, um den Slot eines anderen zu übernehmen. Wie hoch der Preis ist, um den Stapellauf ein paar Jahre früher – die Lieferzeiten ziehen sich wegen der langen Bauzeiten recht lange hin – feiern zu können, darüber gibt es jedoch keine Angaben.

Der »Guardian« erwähnt allerdings auch die Kritiker des Trends. Denn Superjachten fressen Ressourcen in obszönem Ausmaß, beim Bau ebenso wie im täglichen Gebrauch. Selbst vor Anker und wenn der Eigner gar nicht an Bord ist, ist der Energieverbrauch enorm. »Es ist dekadent. Die Reichen haben keinen Vertrag mit den Verpflichtungen, die mit der kollektiven Verantwortung für das Schicksal des Planeten einhergehen«, sagte Peter Newell, Professor für internationale Beziehungen an der Sussex University. Schreibt DER SPIEGEL.

Geht's uns schlecht? Den Superreichen jedenfalls nicht.

Aber bevor wir alle jetzt vor Neid platzen: Die Werftarbeiter können wenigsten positiv in die Zukunft des neuen Jahres blicken.

-

11.12.2021 - Tag der üppigen Luzerner Bamten-Pensionen

BVG-Rente reiche nicht: Bundesrat hält an seinem Ruhegehalt fest

Die Bundesrätinnen und Bundesräte wollen nicht wie normale Arbeitnehmende in eine Pensionskasse einzahlen. Sie beharren darauf, nach Beendigung ihrer Regierungszeit ein Ruhegehalt von fast einer Viertelmillion abrufen zu können.

Die Mitglieder der Landesregierung möchten sich ihre heutigen Ruhestandsgehälter nicht nehmen lassen – und sich diese vor allem nicht selbst streichen.

Es gebe viele offene Fragen bei einer neuen Ruhestandsregelung für Bundesräte und andere gewählte Magistratspersonen, führt die Regierung als Grund dafür ins Feld, weshalb sie an der heutigen Regelung nicht rütteln will. Sie hat einen Bericht zur Ruhestandsregelung anfertigen lassen.

Spezialfall Bundesrat

Während Otto Normalbürger als Angestellte in eine Pensionskasse (BVG) einzahlen, ist das aus Sicht der Landesregierung für Bundesräte nicht für zumutbar. So könnten die Betroffenen nur ungenügend abgesichert werden. Die Amtsdauer von Magistratspersonen sei zu kurz, um das benötigte Kapital anzusparen, schrieb der Bundesrat am Freitag. Er befürchtet, eine BVG-Rente würde zu mager ausfallen.

Als Hintergrund: Bundesrätinnen und Bundesräte verdienen im Jahr 454'581 Franken (Stand 1. Januar 2021).

Heute erhalten Mitglieder der Landesregierung, Bundesrichterinnen und -richter sowie Bundeskanzler nach ihrem Rücktritt oder einer Abwahl keine ordentliche Rente. Stattdessen können sie ein Ruhegehalt beziehen. Dieses entspricht der Hälfte des Jahreslohns während der Amtszeit. Ehemalige Bundesrätinnen und Bundesräte erhalten also inzwischen rund 227'000 Franken im Jahr.

Lex Blocher

Auslöser für die Diskussion um Ruhegehälter für einstige Bundesräte war die Forderung des alt Bundesrats Christoph Blocher (81, SVP), sein Ruhegehalt rückwirkend doch noch zu bekommen. Der Milliardär hatte anfangs nach seiner Abwahl auf das Ruhegehalt verzichtet.

Der Bundesrat hatte Blocher das geforderte Geld – 2,7 Millionen Franken – zuerst einfach auszahlen wollen. Nach heftiger öffentlicher Kritik entschied die Regierung, Blocher «nur» 1,1 Millionen Franken zu zahlen. Die Bundesrats-Rente solle höchstens 5 Jahre zurück ausbezahlt werden.

Mit dem Bericht, den die Landesregierung ausarbeiten liess, befolgt sie auf einen Auftrag des Ständerats. Dieser hatte 2020 ein Postulat von Peter Hegglin (Mitte, ZG) unterstützt, das vom Bundesrat verlangt, Alternativen zum heutigen System aufzuzeigen. Schreibt Blick.

Wenn ein ehemaliger Luzerner Kantonsrat und Gesundheitsdirektor seit über 20 Jahren knapp 180'000 Franken Rente pro Jahr bezieht und ehemalige Stadtpräsidenten der Stadt Luzern über 200'000 Franken until the End of Life einkassieren, ist das Viertelmilliönchen pro Jahr für einen Bundesrat eher bescheiden bemessen.

-

10.12.2021 - Tag der österreichischen Kanzler-Utopien

Ist Herbert Kickl auf dem Weg zur Kanzlerschaft?

Man kann sich aktuell nur herzlich bei all jenen Politikerinnen und Politiker bedanken, die gerade dabei sind, sich selbst ihr im metaphorischen Sinne politisches Grab zu schaufeln und Wert darauf legen, dass sie alle anderen gleich mitnehmen. Vielen Dank an alle, die auf dem besten Wege sind, Herbert Kickl den Wahlsieg seines Lebens zu bescheren und es noch nicht einmal bemerken.

Ein Tipp am Rande: Da das böse Erwachen üblicherweise erst nach der Wahl eintritt, weil man die Masse an Menschen, die die Schnauze gestrichen voll hat, aus irgendeinem unverständlichen Grund zu übersehen präferiert, gratulieren Sie sich dann selbst im Spiegel, dass Sie mit Ihrer Politik höchstpersönlich Heinz-Christian Straches Nachfolger auf den Thron verholfen haben und es Ihnen egal war. Ob da die guten Neujahrswünsche etwas bringen, bleibt zu bezweifeln.

Die hohe Kunst des Führens

Führung ist eine Fähigkeit, die nicht jeder beherrscht. Persönlichkeiten, die diese besitzen, wissen, dass es äußerst unklug ist, sich auf Machtkämpfe einzulassen, bei denen beide Seiten sowohl voneinander abhängig sind als auch verlieren - eine Lose-lose-Situation sozusagen. Nur ein Narr wäre so einfältig sich auf so etwas einzulassen. Ein Schelm, wer Böses bei diesem Vergleich denkt. So verständlich die Reaktionen der hilflosen politischen Würdenträger derzeit sind, so einfach wäre die Lösung. Diese würde jedoch ein so großes Maß an Klugheit und Integrität verlangen, wie es in der aktuellen Regierung höchstens mit einer wohlwollenden Lupe zu finden ist. Der Mut einen Schritt zurück zu treten, die Menschen zu beruhigen und ihnen Angebote statt Strafen anzubieten, wäre ein probates Mittel, die Situation friedlich in den Griff zu bekommen.

Aber offensichtlich greifen die Damen und Herren Politiker nun auf jene Mittel zurück, die ihnen augenscheinlich selbst in ihrer Genese zuteilgeworden sind, in der nicht auf sie eingegangen wurde, sondern die eiserne Faust der Erziehung mit Worten, welche so ähnlich klingen wie “nur die Harten kommen in den Garten“, auf sie herab schmetterte ohne dass ihre Bedürfnisse oder Tränen etwas gezählt hätten. Sie alle haben die Kränkungen vergessen, die damit einhergegangen sind und ihnen bis heute in verschiedenen Bereichen Probleme bereiten. Da sie es selbst schließlich auch ausgehalten haben, kann es nun gar keinen anderen Weg geben. Sie sitzen mit Tunnelblick ohne Empathie in ihren Ämtern und können nicht glauben, dass andere Mittel besser und wirksamer wären. Sie können nicht wahrhaben, dass es möglicherweise an ihnen liegt und nicht an den Maßnahmen. Sie wollen sich nicht eingestehen, dass das, wie sie regieren und unter anderem mit dem Virus umgehen, möglicherweise nur das Abarbeiten persönlicher, kindlicher Konflikte ist. Sie haben auf ihrem Lebensweg schlichtweg ihre Menschlichkeit eingebüßt und gelernt, wie man mit Machtgehabe und dergleichen an die Spitze kommt. Dabei könnte man das alles so viel leichter erreichen. Aber wenn nicht die Weihnachtszeit eine Zeit des aufeinander Zugehens ist, welche dann?

Kickl ante portas

Nein, es ist nicht Hannibal vor den Toren, obwohl so mancher Babyelefant in letzter Zeit gesichtet wurde, es ist der neue mehr oder weniger starke Mann der FPÖ, der dem Lager der Impfverweigerer eine Heimat bietet. Weder die SPÖ noch die liberalen Neos haben die Zeichen der Zeit erkannt und versucht, den Maßnahmenskeptikern eine Heimat zu bieten. Somit könnte es bei den nächsten Urnengängen heißen “The winner takes it all, The loser's standing small". Denn dreimal darf man raten, wohin die Stimmen der Frustrierten wandern werden. Sicher nicht in signifikanter Art zu ÖVP, Grünen, Neos oder SPÖ, denn sie alle blasen ins selbe Horn der Alternativlosigkeit. Einzig die MFG kann den Aufstieg des Bergsteigers noch leicht bremsen. “Mit einem Wisch ist alles weg“, so ein bekannter Werbespruch. Bauen wir diesen aus, kann man die kreative Linie der Regierung so subsummieren: “Mit einem Stich ist alles weg“. Okay, vielleicht mit zwei, drei oder mehr, aber so kleinlich wollen wir nicht sein.

Wenig Vertrauen in die Politik

Ein Studienfach der Medizin ist die Pathologie, welches sich mit toter Materie beschäftigt. So ist es wenig verwunderlich, dass angehende Ärzte über ein Mindestmaß an - nennen wir es resistenten Magen - verfügen müssen, um ihr Studium zu bewältigen. Da ist es wenig verwunderlich, dass derartige Erfahrungen auch abhärten können und eine Impfung relativ locker gesehen wird. Für manche das aber ein Eingriff in den intimsten Bereich des Menschen - nämlich den Körper. Wenn dieser nun noch dazu von Politikern verordnet wird, die durch ständige Wechsel an der Spitze nicht gerade über das höchste Vertrauen in der Bevölkerung verfügen, ist das Resultat der Abwehr nicht ganz unverständlich. Die Impfbereitschaft wird sich nicht nur auf physiologischer Ebene abspielen, sondern sie benötigt einen Gleichklang aus den Parametern Körper, Seele und Geist, um bei den Betroffenen etwas zu bewirken. Schreibt Daniel Witzeling in seiner Kolumne im STANDARD.

Daniel Witzeling: Der Name scheint Programm zu sein. Immerhin schreibt er seine Kolumne mit einem gewissen Wortwitz. Das war's denn aber auch schon.

Die Titelzeile, einzig und allein dem Clickbaiting geschuldet, hat er wohlweislich mit einem Fragezeichen ausgestattet. Dass Kickl niemals österreichischer Bundeskanzler wird, ist auch ihm bewusst und fast so sicher wie das Amen in der Kirche. Weder ist Kickl ein Trump, auch wenn er die gleiche Klaviatur wie «The Donald» ziemlich gut beherrscht, noch ist Österreich die USA, wo «The winner takes it all, the loser's standing small» in der Verfassung verankert ist.

Die absolute Mehrheit bei Parlamentswahlen zu erreichen, ist durch das österreichische Parteiengefüge beinahe ein Ding der Unmöglichkeit. Angenommen, Kickl würde seine FPÖ zur stärksten Partei hochjazzen, würde ihn selbst dies noch lange nicht zum Kanzler befördern. Dazu bräuchte er einen Koalitionspartner und der ist (derzeit) nirgendwo sichtbar. Es sei denn, der dreifach zurückgetretene Ex-Kanzler Kurz kehrt in die Politik zurück. Der skrupellose Sebastian würde zur Not auch mit einem Besenstiel koalieren.

-

9.12.2021 - Tag der Phantomdiskussionen

Umfrage: Jeder Elfte würde alte Menschen vom Wahlrecht ausschliessen

Sollen alte Staatsbürger bei Wahlen über die Zukunft Österreichs entscheiden – während junge Menschen wegen ihres Alters oder wegen einer fremden Staatsbürgerschaft vom Wahlrecht ausgeschlossen sind? Diese Frage ist nicht rein akademisch zu sehen, auch wenn sie von Rechtswissenschaftern sehr ernsthaft diskutiert wird: Bei einem Symposion der Universität Innsbruck rechnete kürzlich der Völkerrechtsprofessor Andreas Müller vor, dass die bei bundesweiten Wahlen übliche Wahlbeteiligung von 75 Prozent bedeutet, dass nur die Hälfte der Bevölkerung tatsächlich wählt.

Die Hälfte ist nicht repräsentiert

Die andere Hälfte ist demokratisch nicht repräsentiert – denn 1,5 Millionen Ausländer sowie Kinder und Jugendliche unter 16 dürfen in Österreich etwa bei Nationalratswahlen nicht wählen. Dabei hat Österreich einen im EU-Vergleich weit gefassten Zugang zum Wahlrecht – junge Menschen ab 16 sind sonst nur in Malta aktiv wahlberechtigt. Und es gibt auch nur wenige Einschränkungen, wenn etwa ein Gericht Schwerverbrechern temporär das Wahlrecht entzieht.

Politisch ist umstritten, ob Österreich nicht etwa Zuwanderern den Erwerb der Staatsbürgerschaft (und damit des Wahlrechts) erleichtern sollte. Die SPÖ hat dafür im Sommer einen Vorstoß gemacht – und DER STANDARD ließ im August bei 800 repräsentativ ausgewählten Wahlberechtigten (online und persönliche Interviews) erheben, ob diese Forderung mehrheitsfähig wäre.

Kurz gesagt: Sie ist es nicht.

69 Prozent der Befragten sagten bei einer Market-Umfrage im Sommer, dass der Erwerb der Staatsbürgerschaft nicht erleichtert werden sollte. Auffallend ist, dass jüngere Befragte eher für Erleichterungen sind – und dass es unter den erklärten Grünen-Wählerinnen und -Wählern als einziger Gruppe eine Mehrheit für eine Erleichterung beim Wechsel der Staatsbürgerschaft gibt.

Einschränkung des aktiven Wahlrechts

Und wenn man weiter fragt, entdeckt man, dass viele Menschen, die in Österreich das Wahlrecht haben, dieses eher noch einschränken würden. Zwar meinen 82 Prozent, dass die derzeitige Regelung – alle Staatsbürger ab 16 dürfen wählen – insgesamt gut sei. Aber weitere Vorschläge einer Einschränkung begegnen dann doch gewissen Sympathien.

So erklärt jeder elfte Befragte, dass sehr alten Menschen das Wahlrecht entzogen werden sollte – unter den sehr jungen Befragten sind sogar mehr als 20 Prozent der Meinung, dass Senioren nicht wählen dürfen sollten.

Ein Entzug des Wahlrechts bei geistiger Behinderung erscheint jedem Dritten wünschenswert (diesem Vorschlag folgen vor allem Anhänger von FPÖ und ÖVP). Jeder vierte Befragte würde Menschen mit extremen politischen Haltungen von der Wahlurne fernhalten. Und rund die Hälfte würde Auslandsösterreichern das erst 1989 erstrittene Wahlrecht wieder entziehen.

"Das Verständnis, dass ein allgemeines gleiches Wahlrecht eben alle einschließt, auch die, die sich nicht auskennen oder die keine guten Staatsbürger sind, ist nicht bei allen verankert", stellt Market-Wahlforscher David Pfarrhofer fest. 14 Prozent sagen etwa, dass Steuerschuldner nicht wählen dürfen sollten, und gar 71 Prozent finden, Staatsverweigerer sollten kein Wahlrecht haben. "Dabei wird sich wohl niemand Gedanken darüber machen, wie man das eigentlich feststellen kann und wie viel Willkür hier Platz greifen könnte", sagt Pfarrhofer.

Klar gegen Ausländerwahlrecht

Eine klare Ablehnung gibt es für das Ausländerwahlrecht – und zwar auch für Unionsbürger. Dabei ist im Gemeinschaftsrecht bereits seit 1957 festgeschrieben, dass innerhalb der EU nicht wegen der Staatsbürgerschaft diskriminiert werden darf (Art 18 AEUV). Der Innsbrucker Europarechtsprofessor Werner Schroeder vertritt die Ansicht, dass Unionsbürger eben keine Ausländer sind und sich die EU-Staaten angesichts der erwünschten Freizügigkeit der europäischen Bürger von der althergebrachten Idee eines "Staatsvolks" verabschieden müssten. Allerdings gibt es dazu keine Rechtsprechung des EuGH.

Eine andere Idee der Ausweitung des Wahlrechts wurde immer wieder von (katholischen) Familienorganisationen vorgebracht – und vom neuen Wifo-Chef Gabriel Felbermayr im Gespräch mit der "Zeit" aktualisiert: Es geht um die Forderung, dass Eltern für ihre Kinder Stimmrechte bekommen sollten: Wer drei Kinder hat, bekäme dann drei zusätzliche Stimmen.

Auch diese Idee ließ DER STANDARD in der repräsentativen Umfrage vorlegen.

Knapp zwei Drittel lehnen sie ab. Wobei die schärfste Ablehnung aus der Gefolgschaft der ÖVP kommt – aber auch Befragte mit Kindern im Haushalt meinen mehrheitlich, dass Kinder in der demokratischen Willensbildung unberücksichtigt bleiben sollen. Schreibt DER STANDARD.

Den Alten das Stimmrecht zu entziehen, wird immer wieder diskutiert. Ist aber eine reine Phantomdiskussion. Selbst wenn eine entsprechende Abstimmung zustande käme, würde sie wohl in keiner einzigen westlichen Demokratie zum gewünschten Ziel führen.

Das würde die Bundes- oder Staats-Verfassung der einzelnen Länder definitiv verhindern. «Die Würde des Menschen ist unantastbar» steht so oder in ähnlicher Form in beinahe jeder Verfassung demokratischer Staaten als Präambel auf der ersten Seite.

Zumal für Verfassungsänderungen in jeder westlichen Demokratie Hürden aufgebaut sind. In der Schweiz zum Beispiel das «Ständemehr». Andere Staaten verlangen eine Zweidrittelmehrheit (Bundesrepublik Deutschland) oder eine entsprechende Wahlbeteiligung, die weit über 50 Prozent hinausgeht.

-

8.12.2021 - Tag der unbefleckten Empfängnis

Der Feiertag Mariä Empfängnis

In Sachen infantiler Volksverblödung bleiben sich die monotheistischen Religionen mit ihren Vorzeigegöttern, angefangen bei Jehova über Jesus Christus bis hin zu Allahu akbar, wirklich nichts schuldig.

Mariä Empfängnis ist ein christlicher Feiertag vor Weihnachten. Heute, am 8. Dezember 2021, feiern die Katholen weltweit die unbefleckte Empfängnis der Gottesmutter Maria. Es geht dabei nicht – wie von manchen angenommen – um die Empfängnis Jesu im Mutterleib Marias; Gefeiert wird die Empfängnis Marias im Körper ihrer Mutter Anna, wo sie ohne Erbsünde gezeugt wurde.

Ob es damals die künstliche Befruchtung schon gab, lässt die Bibel in weiser Voraussicht offen.

Was bedeutet unbefleckte Empfängnis – Der Versuch einer Erklärung (Video)

-

7.12.2021 - Tag der britischen Lifestyledrogen

Boris Johnson will Drogennutzern den Reisepass wegnehmen

Eine Million Menschen in Großbritannien haben einer von der britischen Regierung beauftragten Studie zufolge im vergangenen Jahr Kokain konsumiert, 300.000 nutzten regelmäßig Crack und andere Opiate. Fast acht Milliarden Pfund, also etwa 9,5 Milliarden Euro, werden in dem Land mit 67 Millionen Einwohner am Drogenschwarzmarkt Jahr für Jahr umgesetzt. Zu einem hohen Preis: Schätzungen zufolge wird der Konsum verbotener Drogen 2021 mehr als 4.500 Menschen das Leben kosten oder gekostet haben.

Für Boris Johnson, dem konservativen Regierungschef, sind diese Zahlen Grund genug zum Handeln. Er will nicht nur den illegalen Suchtmitteln samt Dealerinnen und Dealern den Krieg erklären, sondern auch den Konsumentinnen und Konsumenten. In seinem Zehnjahresplan, den er am Montag vorstellte, soll nun der Druck auf "Lifestyle-Konsumenten" erhöht werden – mittels zum Teil neuartiger Strafen.

Weil nach Ansicht der Regierung vor allem wohlhabende Nutzerinnen und Nutzer den Drogenhandel zum Florieren bringen, zielt Johnsons Maßnahmenkatalog besonders auf den sozialen Status von Verdächtigen ab. Der Premier verteidigte seinen Plan am Wochenende in einem Interview mit der Boulevardzeitung "Sun on Sunday": "Wir müssen uns neue Wege anschauen, wie wir sie (wohlhabende Drogenkonsumentinnen und -konsumenten, Anm.) bestrafen können. Es geht um Dinge, die sie tatsächlich in ihrem Leben stören."

Wie Fußball-Hooligans

Die Polizei kann demnach künftig die auf den Mobiltelefonen von geschnappten Dealerinnen und Dealern gespeicherten Kontakte heranziehen und die mutmaßliche Kundschaft – auch wiederholt – direkt vor Drogenmissbrauch warnen, wie es heißt. Wer beim Drogenkonsum erwischt wird, läuft zudem auch Gefahr, ähnlich wie amtsbekannte Fußball-Hooligans Reisepass oder Führerschein eine Zeit lang einzubüßen.

Darüber hinaus will die Regierung aber auch den Drogenbanden das Handwerk legen. Oftmals verfügten diese über ein regelrechtes Handelsnetz quer durch das Land, meist auf dem Rücken "verwundbarer" Jugendlicher, die von den Gangs als Drogenkuriere angeheuert werden. Auch die Behandlung von Drogensüchtigen soll forciert werden, in 50 Städten zwischen Dover und Belfast soll in Einrichtungen investiert werden, die sich der Entwöhnung von Abhängigkeit widmen.

Kritik

Die Opposition liest aus Johnsons Plan nicht allzu viel Gutes heraus. "Die Regierung macht viel zu viele Versprechen und scheitert dann an der Umsetzung", sagt Labour-Schatteninnenministerin Yvette Cooper. Niamh Eastwood, Direktorin des Londoner Thinktanks Release, der sich vor allem mit Drogenpolitik befasst, hält die Strategie der britischen Regierung für rückwärtsgewandt: "Der Fokus auf mehr Bestrafung ist nur eine Fortsetzung der alten Hardlinerpolitik, die wir schon seit Jahrzehnten in Großbritannien gehabt haben", sagte sie dem "Guardian". Während anderswo, neuerdings etwa in Deutschland, Cannabis legalisiert wird und in New York bald Konsumstuben eröffnet werden sollen, geht Großbritannien den umgekehrten Weg und "kopiert den Krieg gegen die Drogen eines Richard Nixon". Schreibt DER STANDARD.

Laut «World Drug Report 2019 der UNODC» aus dem Jahr 2019 liegt Grossbritannien nach den USA auf dem zweiten Platz der «Länderliste nach Kokainkonsum». Albanien ist inzwischen vom zweiten auf den dritten Platz abgerutscht. Die Schweiz tummelt irgendwo im Mittelfeld herum und Japan belegt zusammen mit Indonesien den letzten Platz.

Dass ausgerechnet Boris Johnson den Kampf gegen die «Lifestyledrogen» aufnehmen will, erstaunt und dürfte wohl eher eine Ankündigung sein, die wie so viele andere hehre Ankündigungen des britischen Premiers im Sand verlaufen.

Zumal sich etliche Leute beim Betrachten der Frisur von Johnson fragen, was der Typ wohl so alles raucht, schluckt oder snieft. Auch gewisse bizarre Reden von Boris Johnson lassen Schreckliches erahnen. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/johnson-rede-105.html

Zu den vorgesehen Massnahmen von Boris Johnson im Kampf gegen Windmühlen liegt es auf der Hand, wieder einmal den guten alten Bertolt Brecht aus der «Ballade von der Unzulänglichkeit menschlichen Planens» zu zitieren: «Ja, mach nur einen Plan! Sei nur ein grosses Licht! Und mach dann noch 'nen zweiten Plan. Gehn' tun sie beide nicht.»

Wo Brecht recht hat, hat er recht.

-

6.12.2021 - Tag der Doktors der Rechtswissenschaften vom Herrliberg

Christoph Blocher: Überschätzte Infektionszahlen

Die Covid-Epidemie ist nicht besiegt. Die Impfung sorgt immerhin dafür, dass die meisten Menschen eine gewisse Zeit lang weniger gefährdet sind. Wir wissen auch, dass es eine dritte Impfung braucht.

Gegenwärtig steigen die Infektionszahlen wieder an. Doch diese Zahlen sind nicht entscheidend. Es ist nicht schlimm, wenn Menschen leicht erkranken und nachher dafür immun sind.

Nehmen wir zum Vergleich die Grippefälle: Man gibt doch nie bekannt, wie viele Menschen an Grippe erkrankt sind. Man weiss das auch gar nicht. Die Angesteckten liegen einige Tage im Bett, werden aber meist gar nicht registriert. Entscheidend sind nur die schwer verlaufenden Fälle oder gar die Grippetoten, wie sie 2015 gehäuft auftraten – ohne dass unsere Medien übrigens Alarm geschlagen hätten.

Wir müssen also auch bei Covid gar nicht wissen, wie viele sich angesteckt haben. Entscheidend ist, wie viele Fälle schwer verlaufen und wie viele Todesfälle wir haben. Vor allem aber auch: Welches sind die Kategorien dieser Todesfälle?

Nach meinen Informationen beträgt das Durchschnittsalter der Verstorbenen 89 Jahre. Das wäre ganz sicher nicht tiefer als der generelle Durchschnitt der Verstorbenen. Daneben achten wir natürlich darauf, dass wir uns nicht anstecken – genau wie bei der Grippe auch.

Es darf aber nicht sein, dass wir das öffentliche Leben von der Belegung der Spitalbetten abhängig machen. Dann muss man diese eben schaffen, unter Umständen auch vorübergehend und notfallmässig, wenn nötig mit Hilfe von Zivilschutz und Armee.

Wie ich höre, spricht man bei Konferenzen zwischen den Kantonen und dem Bund recht leichtfertig davon, das Leben wieder stillzulegen, weil man schliesslich das Personal in den Spitälern nicht habe. Hoffentlich hilft uns diese Pandemie wenigstens zu erkennen, wie wenig krisentauglich wir sind. Schreibt Christoph Blocher in der «Verlegerkolumne» seiner Gratiszeitungen.

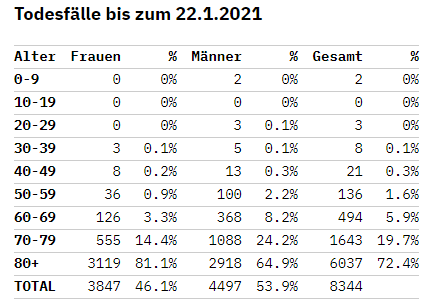

Der alte Fuchs vom Herrliberg, Doktor der Rechtswissenschaften Christoph Blocher, sichert sich ab: «Nach meinen Informationen beträgt das Durchschnittsalter der (an Covid, Anmerkung) Verstorbenen 89 Jahre». Woher er diese Zahl hat, lässt er offen.

Wirklich verifizierbare Zahlen sind in der Tat kaum oder überhaupt nicht auffindbar. Spielt auch keine Rolle, selbst wenn 89 Jahre doch etwas hoch gegriffen zu sein scheint. Fakt ist und da muss man Blocher schon zustimmen, dass die überwiegende Mehrheit der Corona-Toten vermutlich weit über 70 Jahre alt war.

Ob sie allerdings «an» oder «mit» Corona gestorben sind, ist eine andere Frage, die derzeit in der Gesellschaft heftig und zu Recht diskutiert wird. Oder wie es Boris Palmer, deutscher Politiker der Grünen, Oberbürgermeister der Stadt Tübingen und Enfant terrible etwas arg brutal und despektierlich formulierte: «Wir retten möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären.»

To be honest bin auch ich dieser«Chum bring en hei»- Meinung, würde es aber eher mit einem buddhistischen Unterton und etwas höflicher ausdrücken: «Der Tod ist ein Spiegel, in dem sich der gesamte Sinn des Lebens widerspiegelt.» Oder wie im «Dhammapada», dem Meisterwerk der frühen buddhistischen Literatur, geschrieben steht: «Auch du wirst vergehen. Wenn du das weisst, wie kannst du dann streiten?» Was uns wohl sagen will, dass jeder Mensch irgendwann sterben wird und dass die Bekämpfung des Todes ab einem gewissen Alter nur noch einer längst überbordenden Gesundheitsindustrie und lächerlichen Länderstatistiken über die Lebenserwartung dient.

Ein bisschen mehr buddhistische Gelassenheit, verbunden mit der Akzeptanz unumstösslicher Naturgesetze, würde uns allen in Zeiten wie diesen gut tun. Auf den Doktor der Rechtswissenschaften vom Herrliberg darf man ruhig verzichten, auch wenn er für einmal mit seiner «Verlegerkolumne» nicht daneben liegt.

-

5.12.2021 - Tag des Balkanslangs

Volle Personenfreizügigkeit für Kroatien

Wie bereits Ende Oktober kommuniziert, kommen kroatische Arbeitskräfte ab dem 1. Januar 2022 in den Genuss der vollen Personenfreizügigkeit. Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 3. Dezember 2021 die entsprechende Teilrevision der Verordnung über den freien Personenverkehr verabschiedet, welche die Einführung der vollen Freizügigkeit für Kroatien ermöglicht.

Das Protokoll III zum Freizügigkeitsabkommen (FZA) mit der Europäischen Union sieht eine schritt- und etappenweise Öffnung des Zugangs von kroatischen Arbeitskräften und Dienstleistungserbringern aus Kroatien zum Schweizer Arbeitsmarkt vor.

Der Bundesrat hatte von der im Protokoll vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht, ab dessen Inkrafttreten am 1. Januar 2017 für kroatische Staatsangehörige Einschränkungen wie Höchstzahlen für Bewilligungen oder eine vorgängige Prüfung der Lohn- und Arbeitsbedingungen beizubehalten.